Les vies des actes : postérités des documents médiévaux dans la longue durée

20-21 novembre 2025, Université du Luxembourg (Campus Belval), MSA 4.180

Programme:

Jeudi 20 novembre 2025 – Université du Luxembourg, Maison du Savoir, salle 4.180

13h45 – 14h00 | Accueil des participants

14h00 – 14h30 | Émilie Mineo, Timothy Salemme (Université du Luxembourg), Introduction

Session 1 : Diplômes et chartes de souverains : usages et mémoires documentaires

Sous la présidence de Michel Margue (Université du Luxembourg)

14h30 – 15h00 | Laurent Morelle (EPHE), Entre déréliction et saturation mémorielle : la « seconde vie » des plus anciens titres majeurs de l’abbaye de Corbie (IXe-XVIIIe siècles).

15h00 – 15h30 | Laurent Ripart (Université Savoie Mont Blanc) La seconde vie des actes des rois rodolphiens de Bourgogne

15h30 – 16h00 | Christina Abel (Universität des Saarlandes – Regesta Imperii) La biographie d’un diplôme impérial : Réflexions sur la postérité de la documentation de l’empereur Henri VII (1308–1313)

16h00 – 16h20 | Discussion

16h20 – 16h50 | Pause-café (MSA 3.140)

Session 2 : Inventaires d’archives : classer, conserver, réactiver

Sous la présidence de Jean-François Nieus (FNRS – Université de Namur)

16h50 – 17h20 | Timothy Salemme (Université du Luxembourg), Aide-mémoire ou instrument de réactivation des actes ? Listes documentaires et inventaires d’archives en milieu princier (Namur, Hainaut, Brabant, Luxembourg, XIIIᵉ-XVᵉ siècles)

17h20 – 17h50 | Tineke Van Gassen (Rijksarchief te Gent), Living documents : archival practices and the afterlife of records in medieval Flanders

17h50 – 18h20 | Émilie Mineo (Université du Luxembourg), Vies et survie d’un instrument disparu : l’inventaire du chartrier municipal de Tournai (1434) au prisme de ses copies

18h20 –18h40 | Discussion

Vendredi 21 novembre Université du Luxembourg, Maison du Savoir, salle 4.180

Session 3 : Archives et pouvoirs : preuves, droits et légitimités

Sous la présidence de Hérold Pettiau (Université du Luxembourg)

09h00 – 09h30 | Thierry Pécout (Université Jean Monnet- Saint-Étienne), Les usages des registres de la Chambre des comptes de Provence

9h30 – 10h00 | Giuliano Milani (Université Gustave Eiffel), La longue vie des listes communales. Usage des documents et citoyenneté en Italie (XIVe-XVIIIe siècles)

10h00 – 10h30 | Aurélien Destain (Université du Luxembourg/FNR – Université de Haute-Alsace), Usages politiques et diplomatiques des actes médiévaux à l’époque moderne : le cas des Pays-Bas au sein du Saint-Empire (XVIe-XVIIe siècles)

10h30 – 10h50 | Discussion

10h50 – 11h10 | Pause-café (MSA 3.140)

Session 4 : Réécritures érudites et reclassements : les archives à l’époque moderne

Sous la présidence de Monique Weis (Université du Luxembourg)

11h10 – 11h40 | Sébastien Barret (CNRS – IRHT), Ex confusa congerie vetustissimarum cartarum. Dom Anselme Le Michel et les chartes de Cluny.

11h40 – 12h10 | Fabienne Henryot (ENSSIB ; ENS Lyon – IRHIM), Recyclage et réécriture des archives dans les chroniques bénédictines vannistes du XVIIIe siècle

12h10 – 12h40 | Léonard Dauphant (Université de Lorraine), Antoine Lancelot et les archives médiévales des ducs de Lorraine : reclassement, catalogage, « spoliation » (1737-1740)

12h40 – 13h00 | Discussion

13h00 – 14h35 | Pause déjeuner (MSA 3.140)

14h35 – 15h00 | Paul Bertrand (UCLouvain) Conclusions

Argumentaire :

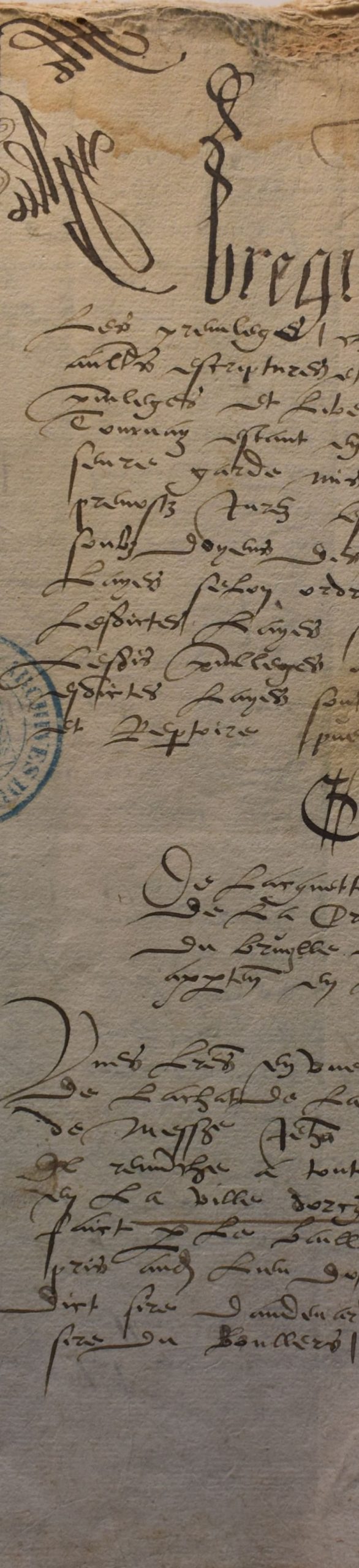

Les vies des actes : postérité des documents médiévaux dans la longue durée / The Afterlives of Charters: The Long-Term Legacies of Medieval Documents

Cette journée d’étude entend explorer ce que l’on pourrait appeler la « seconde vie » ou les vies ultérieures des documents médiévaux, c’est-à-dire leur existence au-delà de leur usage initial. Une fois leur fonction juridique ou administrative première accomplie, ces documents peuvent être conservés, transposés, réutilisés ou mobilisés à nouveau, dans des contextes sociaux, politiques, ou institutionnels renouvelés. Ce phénomène, que nous désignons sous le terme d’afterlife ou de vie prolongée des actes, invite à considérer le cycle de vie du document en aval de sa production et validation : sa conservation, sa mise à l’écart ou sa réactivation, mais aussi la pluralité de fonctions qu’il peut assumer au fil du temps, selon des logiques de preuve, d’autorité, de mémoire ou de construction identitaire. Située au carrefour entre histoire des pratiques juridiques et histoire des pratiques archivistiques, cette approche vise à éclairer les conditions dans lesquelles les documents, bien après leur rédaction, continuent de circuler, d’être mobilisés et d’acquérir de nouveaux sens. Il s’agira d’interroger les trajectoires des documents, entendues comme les cheminements, parfois discontinus, faits de réappropriations, de reclassements et de réinterprétations, qui jalonnent leur postérité.

Cette postérité documentaire pourra être abordée selon une double perspective, à la fois physique et textuelle. Sur le plan matériel, il s’agit d’examiner les conditions concrètes de conservation, les processus de reclassement ou de recopie (cartulaires, vidimus, copies figurées etc.), mais aussi les pratiques de falsification ou d’interpolation. Sur le plan textuel, l’intérêt porte sur les usages nouveaux du contenu du document : sa transmission, sa reprise dans des récits historiques ou mémoriels, ses éventuelles traductions et les réinterprétations dont il peut faire l’objet. Plusieurs modalités de réutilisation seront au cœur de la réflexion. On peut distinguer d’une part les réemplois à finalité juridique ou pragmatique, dans lesquels un acte ancien est mobilisé pour revendiquer un droit ou faire valoir un précédent, parfois plusieurs générations après sa rédaction. D’autre part, certains documents sont conservés ou redécouverts dans une visée mémorielle, pour affirmer une identité, structurer une mémoire institutionnelle ou asseoir une autorité symbolique. Enfin, d’autres sont intégrés à des récits historiques ou hagiographiques, sans vocation juridique explicite, mais pouvant néanmoins soutenir une forme de légitimation. Un autre enjeu sera d’interroger le rôle des acteurs de cette postérité documentaire : non plus seulement les producteurs initiaux, mais aussi ceux qui, à distance, reçoivent, conservent, classent ou réutilisent ces documents.

La réappropriation du document devient alors un processus dynamique, marqué par des choix, des oublis, des réactivations ou des reconstructions. Ces processus peuvent concerner aussi bien des documents particuliers que l’ensemble d’un fonds d’archives.

L’enquête se concentrera volontairement sur les usages des documents médiévaux jusqu’au XVIIIe siècle, en amont de leur appropriation par l’érudition savante et des pratiques archivistiques modernes. Il s’agira de s’intéresser aux formes de réactivation et de réemploi antérieures à l’entrée des documents dans une logique de documentation historique, au sens où l’entendent les historiens modernes, afin de mieux saisir la diversité de leurs fonctions dans les sociétés d’Ancien Régime.

Parmi les axes de réflexion, on pourra s’attacher à explorer notamment :

- La dialectique entre fonction initiale et réutilisations postérieures. Quels sont les usages nouveaux que les documents peuvent connaître dans des contextes sociaux, politiques ou institutionnels transformés ? Ces usages prolongent-ils ou détournent-ils leur intention première ? Peut-on observer une continuité ou une rupture dans les fonctions successives d’un même document au fil du temps ?

- La poursuite de la conservation au-delà de la disparition de la fonction initiale. Pourquoi et comment certains documents voire des fonds entiers continuent-ils d’être conservés même lorsque leur fonction première a disparu, que l’institution productrice s’est éteinte ou que le régime politique ou juridique a profondément changé ? Quelles nouvelles fonctions ou valeurs — symboliques, mémorielles, identitaires — justifient leur maintien dans les archives ?

- Les modalités de réactivation du document dans le temps. Comment un document est-il réutilisé ou « réextrait » d’un fonds pour être mobilisé dans un nouveau contexte ? Quels sont les critères de sélection opérés par les archivistes ou les institutions médiévales et modernes ? Comment les instruments de repérage ou de classement sont-ils conçus pour permettre cette réactivation ? Sous quelles formes ces documents sont-ils réactivés : originaux, copies certifiées, extraits ?

L’objectif est de contribuer à une approche dynamique de la tradition documentaire, en interrogeant la stratification des usages et des fonctions assignées aux actes médiévaux à travers le temps, et en explorant la manière dont chaque époque hérite, interprète et exploite l’écrit issu du passé.